Kuck’ mal wer da spricht!

© Institut für Evolutionäre Medizin

In der Medizin geht es oft um Leben und Tod. Blicken die Beteiligten nur wenig später auf die Ereignisse zurück, staunen sie darüber, wie naht- und gnadenlos der langweilige Alltagstrott zum Überlebenskampf umschlagen kann und wieder zurück, und welche Nichtigkeit die wildeste Achterbahnfahrt in Gang setzen kann. Doch wenn niemand sie aufzeichnet, sind diese Geschichten so schnell Vergessen wie das Wetter vom letzten Herbst.

Fremdkörpersammlungen

Unter den vielen unterschiedlichen Kategorien einer Medizinischen Sammlung fällt eine besonders aus dem Rahmen: Fremdkörper, die in Menschen eingedrungen und wieder entfernt worden sind. Wir besitzen drei kleinere und eine grössere Sammlung dieser Art, die zwischen 1800 und 1950 von Ärzten oder Kliniken angelegt worden sind. Das Spektrum reicht vom verschluckten Hosenknopf, der geschmiert durch viele Butterbrote per viam naturalis abging, über aus dem Gehörgang gefischte Erbsen, Fischgräten aus der Luftröhre, Bleistifte aus der Blase bis zur geschmiedeten Spitze eines Heulüchers1, dessen Wiederhaken säuberlich mit der Stahlfeile abgetrennt wurde, um aus dem durchstossenen Unterleib gezogen werden zu können.

Die Beschriftung der Gegenstände ist meistens sehr knapp und für Nichtmediziner auch mal etwas kryptisch. Normalerweise werden das Datum der Behandlung und die Körperstelle angegeben. Oft auch noch Geschlecht und Alter der Patienten, aber schon deren Namen nur mehr als Monogramm. Nur ausnahmsweise erfahren wir mehr zur Krankengeschichte und den begleitenden Umständen.

1: Heuhaken, vgl. Wikipedia.

© Institut für Evolutionäre Medizin

Die Fremdkörpersammlung von Oscar Wild

Oscar Wild (1870-1932) war ein Schweizer Laryngologe, der während seiner Assistenzzeit bei Gustav Killian in Freibug i.B. war, als dieser gerade am ersten, starren Bronchoskop feilte (Verweis auf Anno-Puls-Beitrag). Wilds Fremdkörpersammlung umfasst etwas mehr als 40 Objekte aus den drei Jahrzehnten von 1898 bis 1928. Die sauber verkorkten und beschrifteten Gläschen sind nichts Besonderes und auch nicht unbedingt die darin verwahrten Objekte. Wohl aber die schön gearbeitete, mit einem emaillierten Wappen verzierte Schatulle, in der sie aufbewahrt werden (Vgl. Abb. 1, 2 und 3). Wild erhielt sie 1913 von einem Vater als Dankesgeschenk für die Rettung seines Stammhalters.

© Institut für Evolutionäre Medizin

Kuck’mal wer da spricht!

Als ungewohnt vergnüglich erweist sich die Lektüre des ausnahmsweise – aber wohl nicht zufällig – erhaltenen Schriftwechsels. Im Begleitbrief zur Schatulle, die im Text durchgängig als «Drucke» bezeichnet wird, gibt der Vater vor, das mit Helvetismen gespickte, mal naive, mal gestelzte Diktat seines halbjährigen Sohnes wiederzugeben. Hier die Abschrift des Hauptteils:

Lieber Herr Doctor,

Vater hat mich schon fest geschumpfen, dass ich dem lieben Herr Doctor meinen Aufsatz «die verschwundene Baby Broche» noch nicht geschickt habe. Ich verdiene aber diese Schelte nicht, weil mir der dumme Schreiner die Drucke so lange nicht fertig gemacht hat, und ich auch nicht mit leeren Händen kommen wollte. Man hats wahrhaftig nicht leicht, kaum ist man auf der Welt, muss man sich schon so fest ärgern. Heute Abend habe ich die Drucke endlich gekriegt. Der Herr Doctor soll meine Broche und die anderen wiedergefundenen Sachen in der Drucke aufbewahren. Es hat noch viele Fächli darin damit der gute Doctor noch vielen Kindlein helfen und Eltern glücklich machen kann. Mein Vater hat mir nämlich erzählt, dass die Drucke, wo der Herr Doctor diese Sachen aufbewahrt habe, ein recht schäbiges Ding sei. Nun muss ich aber meinen Aufsatz schreiben, ich weiss alles noch ganz genau:

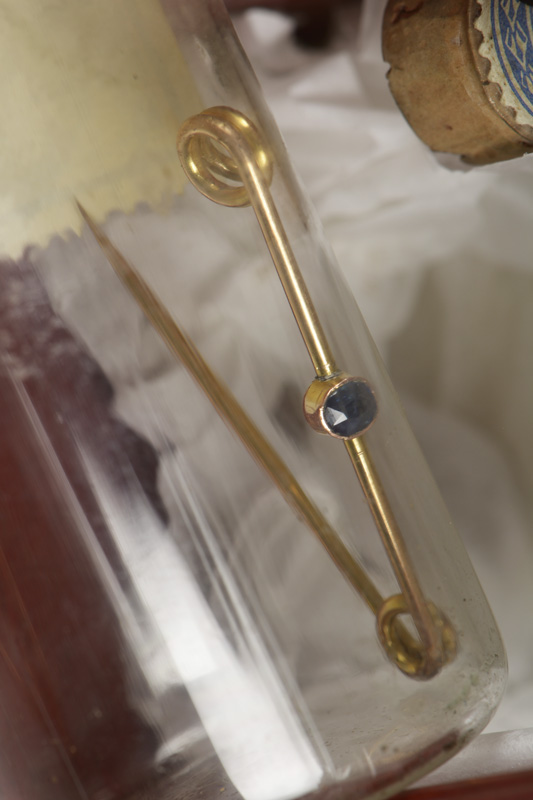

«Mein Gritli» so heisst mein Schoppen Fräulein macht mir vorn immer einen Latz, trotzdem ich ein Bub bin, und dieser Latz ist mit einer güldenen Broche an meine Weste fest gemacht. Gritli hat nun gesagt, der Latz, den sie mir am 12 April angemacht habe, sei etwas dicker gewesen, und die Broche sei nicht gut zugegangen – jedenfalls hat die Nadelspitze nur ganz leicht in der Verschlussoese gesessen. […] Nun war ich doch schon in einem Alter (geboren bin ich nämlich [vor bald sieben Monaten], wo man schon höhere Interessen hat als nur vom Schoppen träumen, und ich spielte mit meinem Latz. Den Latz muss ich dann hoch gezupft haben, und ist die Broche dabei weggerissen worden, die dann jedenfalls nur noch lose im Latz hieng. Da mir das Ding gefielt, habe ich es in den Mund genommen. Das hat mich aber doch etwas gekitzelt, und wie ich hustete, hat sich Grittli umgeschaut, und gleich gesehen, dass die Broche fehlte. Sie ist mir dann mit dem Finger im Mund herumgefahren, und wollte die Broche, die sie noch hinten gesehen hat, fassen, aber dann ist sie mir ganz heruntergerutscht. Das hat mir Brechreiz gemacht und dann hat mich Grittli herumgedreht, weil sie glaubte die Broche komme wieder heraus. Beim Brechen sei dann etwas Blut gekommen, und ich habe dann fürchterlich geheult. Dann hat allesgeheult, und mein armes gutes Mutterli hat die Broche noch in den Windeln und in meinem Bettli gesucht – Dann hat man dem Herr Doctor F. telephonniert, und dann meinem Vater, und gegen 5 Uhr waren beide bei mir – Um 10 Minuten vor 5 Uhr ist das Unglück passiert. Herr Dr F. ist dann schnell in einem Auto nach dem Krankenasyl Neumünster gefahren, wo man mich 3 Mal photographiert hat, aber sie haben nichts gefunden. Zulezt hat man mich mit einer grünen Scheibe durchleuchtet,2 und dann sofort die Broche im Hals gesehen. Dann ist man mit mir schnell zu Ihnen gefahren, ich glaube es war etwas nach 7 Uhr. Dann hat mir der gute Herr Doctor die Broche herausgezogen und mich wieder gesund gemacht.»

2: Die drei Fotos dürften Röntgenaufnahmen gewesen sein, aber angesichts der langen Belichtungszeiten gab es bei einem unruhigen Kleinkind wenig Chancen auf eine scharfe Aufnahme. Offenbar liess sich die Sachlage erst bei strahlender Röntgenröhre am Leuchtschirm beurteilen.

Nachspiel

Wild griff das Rollenspiel auf und richtete sein Antwortschreiben direkt an den kleinen Patienten. Daraus erfahren wir, dass die «Drucke» einen Ehrenplatz auf seinem Schreibtisch erhalten habe und weil die bisherige Sammlung nur die untere Ebene fülle, im Oberteil nun Zigaretten und Zigarren untergebracht seien und dass er hoffe, den Platz nicht zu bald für weitere Objekte zu benötigen.

Unter den übrigen Unterlagen befinden sich zudem noch Wilds Fallnotizen mit Befundskizzen, wonach er die Brosche in geöffneter Stellung quer im Hals mit der Nadelspitze ins weiche Gewebe eingedrungen vorgefunden habe. Als aber die genaue Ausrichtung klar war, liess sie sich ohne weitere Komplikationen entfernen.

Auch zur Nachsorge haben einige Notizen überlebt. Die im Hals entstandene Wunde heilte offenbar schnell ab. Bereits am nächsten Abend nahm er den Schoppen gut an, den er morgens noch verweigert hatte, und die Temperaturkurve des kleinen Patienten blieb weitgehend flach. Allerdings stagnierte seine Gewichtskurve für ein paar Tage.

© Institut für Evolutionäre Medizin

Aus dem Körper in die Sammlung

Eine Fischgräte oder ein Kirschkern repräsentierten für Patientinnen im Wesentlichen eine schreckliche Erfahrung. Nicht jeder wollte das Objekt seines Leidens als Souvenir aufbewahren und überliess es wohl gerne dem Arzt. Doch eine goldene Brosche wie in diesem Fall (Vgl. Abb. 4) repräsentiert auch einen gewissen Geldwert.

Wie regelte man das Eigentum an solchen Objekten? Mit welchem Recht übernahm es der Arzt? Handelten das die Akteure frei untereinander aus? Gab es feste Regeln? Oder warf hier wieder einmal die Ärzteschaft ihre höhere soziale und moralische Stellung in den Ring, um ihre Interessen gegen die Allgemeinheit durchzusetzen?

Oder führen unsere Gedanken wieder einmal zu schnell zu weit? Im Einzelfall können wir oft wenig sagen. Aber die simple Statistik unserer Fremdkörpersammlungen relativiert einiges. Als Laryngologe dürfte Oscar Wild jedes Jahr Dutzende Zwischenfälle mit Fremdkörpern behandelt haben, in seine Sammlung schafften es in 30 Jahren gerade einmal 40 Objekte. Bei einer anderen Sammlung verteilen sich noch weniger Stücke über die Karrieren zweier Ärztegenerationen, Vater und Sohn.

Die umfangreichste unserer Fremdkörpersammlungen wurde am Kantonsspital angelegt. Von 1912 bis 1950 kamen dort rund 600 Fremdkörper zusammen. Die Reihe von zwölf grossen Schaukästen beeindruckt als Schausammlung Besucher und Auszubildende gleichermassen. Aber nachgerechnet ergeben sich 15 Objekte/Jahr oder wenig mehr als eines pro Monat. Das Klinikum einer Universität hatte sicher deutlich mehr zu tun und die Sammlung hätte sich problemlos aus freiwilligen «Spenden» aufbauen lassen.

Perspektiven der Akteure?

Die schmucke «Drucke» und die Schilderung der Ereignisse, die zu ihrer Entstehung führten, ermöglichen tiefe Einblicke in die komplexe Interaktion zwischen Arzt, Patient und Angehörigen, wie sie für die überwiegende Mehrzahl unserer Objekte mangels schriftlicher Quellen verwehrt bleiben. Aber wie jede grosse Geschichte wird Vieles nur angedeutet oder bleibt offen.

Klar ersichtlich sind die grosse Erleichterung und Dankbarkeit des Vaters. Dass er sie mit dem Geschenk einer des Adels würdigen Schatulle zum Ausdruck brachte, sagt sicher mehr über ihn aus, als über den Arzt. Die mögliche Dissonanz entschärft er mit einem witzigen Text, aber inwieweit Witzigkeit zu seinem Naturell gehörte, wissen wir nicht. Unter diesen Umständen diente sie sicher auch als Ventil für die Flut an Gefühlen, die er in den bangen Stunden durchlebt hatte, aber wahrscheinlich kaum offen zum Ausdruck bringen konnte.

Auch die wahren Gedanken des Arztes kommen in den Quellen kaum zum Ausdruck. Seine Fallnotizen sind wie erlernt und geübt mit professioneller Distanz geschrieben. Aus seinem (hier nicht näher zitierten) Antwortschreiben kann man, wenn man will, eine recht überschaubare Begeisterung für das Geschenk herauslesen. Die bisherige Schachtel war ihm offenbar ans Herz gewachsen und sie als «schäbig» bezeichnet zu sehen, tat ihm vermutlich etwas weh. Vielleicht war ihm aber auch die neue Schatulle zu protzig, zu neureich? Fühlte er sich wohl damit, seinen Namen als heraldisches Wappen zu sehen? Empfand er sich vielleicht vom Vater unangemessen vereinnahmt?

Zu anderen Beteiligten erfahren noch weniger. «Grittli», das Kindermädchen, und die Mutter versuchten von Beginn ab dem Kleinen aktiv helfen, aber wie sie die hektischen Stunden erlebt und welche Sorgen sie sich gemacht haben, ist nicht überliefert. Und was hatte eigentlich die Zukunft mit dem zwar nur kurz, aber doch arg gebeutelten Kleinen sonst noch vor?

Das alles und viel mehr wissen wir nicht. Aber dass wir darüber nachdenken können, verdeutlicht das dramatische Potential medizinischer Notfälle, seien sie nun authentisch oder fiktiv – oder wie hier, irgendwie dazwischen.

Martin Trachsel